Comme il m’arrive souvent de flâner sur les kiosques des éditeurs lors des salons littéraires, c’est en passant devant celui d’Écosociété que je me suis présentée comme liseuse. Sur entente avec le représentant, j’ai promis qu’après lecture, je ferais un petit clin d’œil. Le lendemain, j’ai entamé ma lecture… et puis, je suis revenue un mois plus tard. J’ai lu, relu, cherchant à saisir ce génie de l’auteur qui parvient à tisser ensemble ces plumes pour que des voix s’expriment enfin.

Ma double casquette d’intervenante sociale et de chercheuse en sciences humaines et sociales m’a familiarisée avec les questions d’identités, de diversité et d’inclusion. Mais en lisant ce livre, j’ai éprouvé une joie particulière à découvrir ces voix africaines qui rappellent notre humanité commune et revendiquent le respect de nos différences.

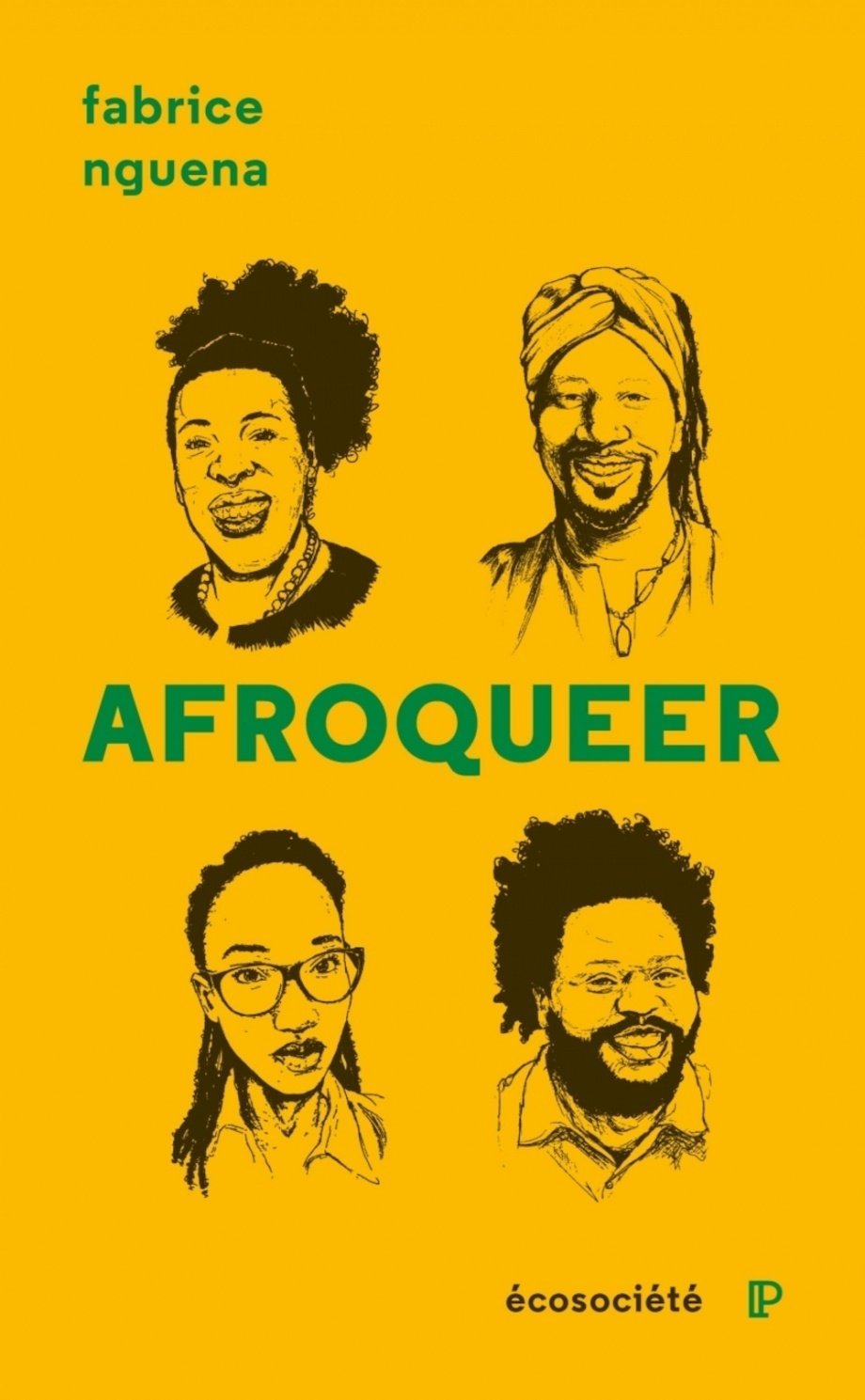

Une cartographie de l’existence AfroQueer

Ce collectif nous présente 25 portraits de personnes noires et LGBTQI+ issues de contextes géographiques variés, du Québec à l’Afrique subsaharienne, en passant par les Antilles, la France et la Belgique. Dans une démarche à la fois journalistique, militante et mémorielle, Fabrice Nguena, initiateur du projet, s’attache à rendre visible les AfroQueer, cette population doublement marginalisée : d’une part, au sein des communautés noires où l’homosexualité et les identités de genre non conformes demeurent souvent taboues ; d’autre part, dans les milieux LGBTQI+ majoritairement blancs où la question raciale est fréquemment reléguée au second plan.

Ce que j’ai trouvé particulièrement saisissant, c’est la manière dont l’auteur inscrit explicitement sa démarche dans une éthique de transmission et de réparation. Il ne s’agit pas seulement de témoigner, mais d’offrir aux jeunes AfroQueer des modèles d’identification positive tout en documentant la richesse de leurs parcours. Les portraits entremêlent témoignages intimes, engagement militant et réflexions politiques, tandis que les illustrations de Dimani Mathieu Cassendo ne constituent pas de simples ornements mais participent pleinement à la reconnaissance et à l’humanisation des personnes représentées.

L’art de la convivance selon Pelluchon

En parcourant ces récits, je n’ai pu m’empêcher de penser aux travaux de Corine Pelluchon sur les convivances. La philosophe nous invite à repenser nos relations à l’autre en dépassant la simple tolérance pour aller vers une véritable cohabitation respectueuse de nos différences. Les AfroQueer, tels qu’ils nous sont présentés dans cet ouvrage, incarnent précisément cette capacité à négocier leurs identités multiples sans les hiérarchiser, créant ainsi des espaces de convivance inédits. Ils nous montrent qu’il est possible de vivre pleinement ses appartenances sans les opposer les unes aux autres.

L’ouvrage s’inscrit dans une tradition militante qui conjugue prise de parole minoritaire et création d’archives vivantes. En convoquant Toni Morrison (« Si vous êtes libres, vous devez libérer quelqu’un d’autre ») ou Nelson Mandela, l’auteur situe son travail dans une filiation intellectuelle et politique claire où la liberté individuelle ne prend sens que dans l’émancipation collective.

Les identités plurielles selon Sen : une grille de lecture éclairante

L’un des apports majeurs de ce livre réside, selon moi, dans la formulation précise de cette « double invisibilité » : les AfroQueer se heurtent simultanément à l’homophobie/transphobie au sein de leurs communautés d’origine et au racisme dans les espaces queer blancs. Cette analyse m’a immédiatement rappelé les réflexions d’Amartya Sen sur les identités plurielles. Le prix Nobel d’économie nous met en garde contre la « réduction identitaire » qui consiste à définir une personne par une seule de ses appartenances. Les AfroQueer que nous présente Nguena illustrent parfaitement cette complexité identitaire : ils sont à la fois noirs ET queer, africains ET occidentalisés, militants ET artistes, et refusent qu’on les réduise à une seule dimension de leur être.

En nommant cette réalité souvent tue, Fabrice Nguena accomplit un geste à valeur thérapeutique pour les concerné·es et pédagogique pour nous, lecteur·trices. Cette analyse dépasse la simple dénonciation pour proposer une grille de lecture qui nous permet de comprendre les mécanismes d’exclusion qui traversent nos sociétés.

Une intelligence éditoriale au service de la diversité

Ce qui m’a particulièrement touchée, c’est le choix des 25 portraits qui révèle une intelligence éditoriale remarquable. En mêlant personnalités reconnues (Louis-Georges Tin, James Baldwin comme figure tutélaire, Jérémy Clamy-Edroux) et individus moins médiatisés mais engagés localement, cette sélection brise l’idée que la visibilité passe nécessairement par la célébrité. Cette approche célèbre aussi bien les résistances discrètes que la résilience du quotidien, nous rappelant que l’héroïsme prend mille formes et que chaque existence compte dans la construction d’un mouvement.

L’ouvrage s’enrichit d’ancrages autobiographiques qui renforcent sa crédibilité et sa portée émotionnelle. Le souvenir de l’oncle bienveillant de Fabrice Nguena, l’hommage aux victimes de violences LGBTQIphobes, la résonance avec le parcours de l’auteur : cette mise en dialogue du « je » et du « nous » évite l’écueil de l’objectivation et ancre le propos dans une expérience vécue. L’auteur ne parle pas des AfroQueer de l’extérieur mais assume pleinement sa position d’énonciateur situé.

Un manifeste pour l’existence pleinement assumée

Cet ouvrage constitue simultanément un geste d’amour et un acte politique. Il s’impose à mes yeux comme une contribution essentielle à la constitution d’un corpus francophone sur les expériences AfroQueer, champ encore largement sous-documenté. Son écriture, accessible tout en étant nourrie de solides références intellectuelles, en fait un outil précieux tant pour la formation militante que pour la sensibilisation du grand public.

En privilégiant les récits incarnés, Fabrice Nguena parvient à transformer l’invisibilité en force créatrice, fidèle à sa conclusion. Si l’ensemble porte la trace des douleurs de la marginalisation, il rayonne également de joie, de solidarité et de fierté. Loin de n’être qu’un témoignage de survivance, ce livre devient un manifeste pour une existence pleinement assumée. L’auteur réussit ce tour de force : donner à voir sans voyeurisme, témoigner sans complaisance, militer sans dogmatisme.

Ce livre m’a profondément marquée. Il nous rappelle que nos identités ne sont pas des prisons mais des ressources créatrices, et que la diversité, loin d’être un obstacle, constitue notre plus grande richesse collective.

Nathasha Pemba

Un commentaire

Militer sans dogmatisme!