Bonjour, professeur, comment allez-vous ?

Je vais bien, malgré un accident de sport qui m’a laissé handicapé du pied.

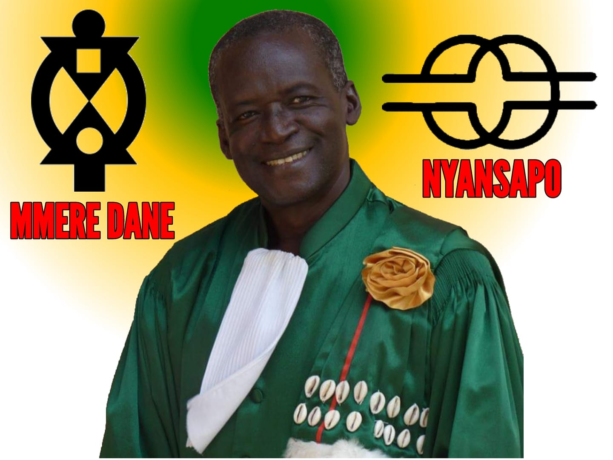

Nous y compatissons. Qui est le Professeur Boa Thiémélé ?

Je suis un enseignant-chercheur africain, né en Côte d’Ivoire et professeur de philosophie à l’université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody. Après les études secondaires en Afrique, je suis allé poursuivre les études doctorales à l’université de Poitiers, en France où j’ai obtenu le doctorat de troisième cycle, en 1985. C’est lors de cette formation, hors d’Afrique que je rencontre le milieu panafricain. Par la suite, avec Bwemba-Bong et d’autres frères étudiants de tous horizons, nous mettons en place le Cercle Samory (CESAM), une société savante de défense de la culture et des civilisations africaines.

Presque vingt ans que vous avez publié L’Ivoirité entre culture et politique. Pourquoi avoir publié un livre avec un titre accrocheur en apparence polémique ?

D’abord le désir de comprendre une idée populaire aux contours contradictoires. Ma formation de philosophe m’a appris à chercher à penser autrement ce que l’opinion abhorre ou vénère. Ce désir d’accéder à l’essence même de cette notion est allé de surprise en surprise. Plus j’avançais dans la collecte des documents et la rédaction, plus la notion se révélait à moi comme sources de richesses infinies de réflexion. Je suis passé de l’étonnement à l’agacement. Le titre du livre parait polémique parce que l’époque de naissance de la version politique de l’ivoirité était elle-même polémique. Il est donc le reflet de l’air du temps. Il doit donc aux circonstances de naissance.

En 2009 vous avez aussi publié l’article « Ivoirité, Identité culturelle et intégration africaine : logique de dédramatisation d’un concept », où vous dites que « L’ivoirité doit être défendue autant que l’a été la francité ou la sénégalité […] Il est temps de dissiper les intentions et les malentendus à propos de l’ivoirité […] » Alors, « y a-t-il une bonne et une mauvaise ivoirité ? »

A mon sens, non seulement il existe plusieurs types d’ivoirité, mais cette typologie recouvre le spectre du jugement. La bonne ivoirité, c’est celle qui appelle à une conscience nationale patriotique déliée des attaches d’enfermement communautaire. Elle est volonté de créer une nation ivoirienne intégrée à l’Afrique. D’où l’ivoirité dédramatisée coïncide avec l’Africanité. L’Africanité devient le creuset, le réceptacle des consciences nationales. La mauvaise ivoirité serait justement le contraire de celle de l’enfermement dans des micro-nations sans avenir, livrées à un nationalisme obtus ou de mauvais aloi.

Dans vos publications, vous touchez les questions essentielles de l’identité et de la philosophie en général, quel est votre regard sur l’avenir de la philosophie aujourd’hui. Avec les NTIC, la philosophie a-t-elle encore sa place ? Les philosophes ont-ils encore une place dans nos sociétés en pleine décrépitude ?

Ce que l’on dit des NTIC ressemble par beaucoup de côté à ce qu’on disait, il y a des centaines d’années, lors de l’irruption de l’écriture. On pensait que l’oralité était plus apte à la transmission des savoirs et que l’écriture créerait un fossé entre le Maitre et l’apprenant. Aujourd’hui, certains embouchent les mêmes reproches à l’égard des NTIC. L’avenir de la philosophie n’est ni sombre ni plus clair. D’ailleurs, chaque problème résolu est source de nouveaux questionnements. Par exemple, la pandémie de la Covid nous a montré que l’objectivité des experts ou des hommes de science va d’autant moins de soi qu’ils peuvent se tromper, se diviser sur les solutions voire les causes d’une maladie. L’enjeu même du débat médical transcende les données techniques ou technologiques. L’avenir de la philosophie est d’autant plus dégagé qu’on se rend compte que le changement induit par le développement scientifique et technologique n’est pas nécessairement facteur de progrès. La science est à la fois objet d’espérance et de crainte.

Quelle est votre conception de la philosophie de façon générale ?

Très simple : tentative de comprendre le monde, désir d’aller au-delà des lieux communs. Discipline à la fois académique, mais également mode de vie, manière de penser, mais aussi qualité de relations avec soi, les autres et le monde.

La philosophie africaine… Où en sommes-nous ? Que reste-t-il de l’ethnophilosophie ? Le muntu sortira-t-il de sa crise un jour ?

La philosophie africaine a pris son envol. Elle est sortie de l’interrogation existentielle inaugurale pour l’expression plurielle de notre rapport au monde. Plus nous écoutons les autres parler d’eux-mêmes, plus nous savons que nous avons les mêmes soucis, mais des manières différentes d’exprimer nos rapports au monde. Par exemple, plus des Africains ou des frères de la diaspora africaine deviennent spécialistes de l’Égyptologie, plus nous comprenons la richesse de notre art, de notre métaphysique et de nos mythes, par exemple.

L’évolution mentale du monde actuel nous oblige à repenser la question de l’ethnophilosophie. Dans ce sens, le texte inaugural de Tempels est relu aujourd’hui dans une approche moins polémique. Personnellement, il m’a permis d’approfondir le rapport du visible et de l’invisible dans ma société, la société akan d’Afrique de l’Ouest. Il permet de saisir les liens de continuité et de discontinuité entre l’humanité et son autre, invisible, mais condition d’humanisation.

L’ethnophilosophie a tenu compte des critiques de fond et de forme et a su restituer à la philosophie sa part de méthode, de style et de profondeur. On est même allé jusqu’à se demander si, au fond, la philosophie occidentale n’était pas une forme singulière d’ethnophilosophie. Cette interrogation fait de la philosophie un projet universel se constituant. Le Muntu, on le voit, est déjà sorti de la crise. Du reste, une crise qui se prolonge n’en est plus une, elle devient une norme de vie. La crise du Muntu était nécessaire. Elle fut condition de rupture et opportunité de créativité.

Peut-on dire qu’en Afrique, la philosophie sera politique et sociale ou ne sera pas ?

En général, par tempérament, j’évite les positions figées et péremptoires. Il n’y a pas que la politique dans une vie. Il faut concéder aux autres le désir de se situer en dehors du questionnement politique. On peut faire des choix esthétiques sans connotation politique ni sociale. On peut philosopher sans forcément rechercher un enjeu politique. À moins de considérer que le tout de l’existence est la politique ou relève de la politique. Ce serait du réductionnisme épistémologique ou du réductionnisme cognitif. Ce réductionnisme placerait la politique au fondement de l’existence. Ce totalitarisme politique mutile l’homme en l’enfermant dans les corsets de la politique.

Selon la vision platonicienne de la gestion de la chose publique, peut-on conclure que les dirigeants africains doivent devenir des rois-philosophes ?

Les problèmes africains de gestion de la chose publique, comme tous les problèmes d’États sont complexes et ne dépendent ni des fondements moraux ni des fondements technocratiques. Des considérations géopolitiques dont nous ne sommes pas maîtres viennent parasiter nos luttes et parfois rendent vains nos efforts de libération. Ce n’est pas toujours la qualité des dirigeants africains qui est en cause, mais autre chose. Je ne les absous pas pour autant de leurs erreurs voire de leur faiblesse. La société civile qui aurait pu constituer un contrepoids moral et politique est embryonnaire et peu efficace. Elle-même subit l’influence des acteurs et des facteurs de domination externes.

Vous êtes un spécialiste de Nietzsche et de Cheikh Anta Diop. Vous avez d’ailleurs écrit un livre intitulé Le Pouvoir des origines : La culture du souvenir chez Nietzsche et Cheikh Anta Diop (Éditions universitaires européennes, 2012). Que vous inspirent ces deux philosophes et qu’ont-ils en commun ?

Je retrouve chez ces deux penseurs trois grandes idées communes. D’abord, ces deux philosophes ont un amour des grands ensembles, ensuite un attachement intellectuel fort à l’antiquité, enfin un effort de dépassement du nihilisme ou du pessimisme.

En effet, Nietzsche est un Européen convaincu comme Cheikh Anta est un panafricain convaincu. Tous les deux militent pour la constitution des grands ensembles politiques. Ce sont ces grands ensembles qui peuvent permettre aux peuples d’apporter le meilleur d’eux-mêmes. Les petits États, selon eux, ne sont pas viables.

Ensuite, Nietzsche est un passionné de la Grèce antique et il estime que la vraie philosophie occidentale est à rechercher dans ce courant qu’on appelle présocratique ou encore chez les sophistes. Platon et les métaphysiciens qui s’en réclament sont pour lui une décadence de la pensée européenne. D’ailleurs, il écrit : « Platon est ennuyeux. Finalement, ma méfiance à l’endroit de Platon va au fond des choses : je trouve qu’il a tant dévié par rapport à tous les instincts fondamentaux des Hellènes, qu’il est si déformé par le moralisme, si ‘préchrétien’…, que je serais tenté d’appliquer au phénomène ‘Platon’ de préférence à toute autre, la sévère définition d’escroquerie supérieure’… »[1]

Enfin, Cheikh Anta Diop nous ramène à l’Égypte antique et nous invite à en faire le fondement de nos humanités. Il parle de renaissance comme Nietzsche du reste considéra que la période de la Renaissance fut un moment important de l’histoire de l’Europe. Or cette période correspondit à la redécouverte de l’Antiquité gréco-romaine. Au sortir du Moyen Âge européen, à la suite des débats et des résultats des positions intellectuelles, l’Europe comprit la nécessité de se relier aux idées et aux idéaux du passé grecs et romains. C’est avec de telles options qu’elle prit le chemin de la Renaissance, de la modernité et de la révolution industrielle plus tard, elle qui avait perdu l’initiative historique au profit des Arabes. À partir de cet instant, les Européens comprennent qu’il leur est possible de prendre la direction de l’humanité. L’histoire va nourrir leur ambition. Des philosophes et artistes de l’utopie vont les orienter vers un extraordinaire développement par une combinaison heureuse du passé et du présent. Aujourd’hui, l’humanité vit sur les acquis de cette utilisation judicieuse de la temporalité. Chez Cheikh Anta Diop je découvre cet identique rapport fructueux à la temporalité : L’Afrique devrait s’inspirer de cette prise de conscience de soi européenne à un moment où rien ne présageait de sa domination. Selon lui, les Africains devraient faire du recours à l’Égypte le point de départ d’une Renaissance africaine. C’est ce que je tente de faire apparaître dans ma thèse sur Nietzsche et Cheikh Anta Diop, et qui constitua l’essence de mon livre.

Au fond, ces deux philosophes nous montrent comment ne pas subir l’histoire et les difficultés du moment. Nietzsche a conceptualisé le nihilisme. Selon lui, la civilisation européenne post-socratique et chrétienne a inversé les valeurs créatrices aristocratiques de l’Antiquité grecque. Celles-ci seront sauvées par la Renaissance. La Renaissance est donc pour lui, synonyme de vie, de création et d’esprit de créativité. Elle est un nihilisme positif, une sorte de négation de la négation. Elle réussit à nier toutes les valeurs préétablies par la tradition chrétienne, sa morale et sa métaphysique. Le système des prédicats transcendantaux de l’être est révolu. Désormais, seul l’homme est conçu comme pôle de certitudes. La parole de Nietzsche « Dieu est mort » prend ici tout son sens : toute la tradition culturelle occidentale a cessé d’être digne de foi. Elle doit disparaître pour laisser éclore une nouvelle humanité.

Cheikh Anta Diop, quant à lui, nous montre les chemins de surmonter le nihilisme ou le pessimisme par une approche positive de soi. Il sonne à sa manière la mort de Dieu, le Dieu de l’Égyptologie falsificatrice et de la science idéologique. L’Africain doit vaincre le pessimisme en creux du nihilisme inoculé par la colonisation à travers une grande politique audacieuse à plusieurs versants : une politique panafricaine et une conscience culturelle historique.

Selon vous, quel est l’intérêt, aujourd’hui, de lire et de comprendre la pensée de Cheikh Anta Diop ?

J’ai esquissé certaines réponses dans la question précédente. Savoir que notre être transcende les périodes de négativités historiques de l’esclavage et de la colonisation constitue le fondement de la créativité. En allant au-delà des cadres historiques dans lesquels la période coloniale emprisonne notre conscience, nous découvrons une part importante de l’Afrique à la civilisation mondiale. La redécouverte de ce que l’histoire doit à nos ancêtres nous fortifie et nous donne le courage de faire plus et mieux qu’eux. En plus de cette remontée à la surface de la sève des racines, l’arbre que nous sommes peut bien s’élever dans les airs de l’histoire mondiale.

L’être en soi doit revenir à soi pour réaliser toutes les potentialités de son être en soi et pour soi. Autrement dit, les Africains ont à entrer en eux-mêmes pour une réinvention, une remobilisation de la confiance en soi et en autrui. Cette confiance doit viser un avenir commun. La misère provoquée par la négation de soi n’est pas une fatalité. Il faut la transcender pour pouvoir être capable d’invention. Le travail de réhabilitation de la conscience du Négro-Africain réalisé par l’œuvre de Ch. A. Diop a pour but d’engendrer l’éthos de confiance. Il savait qu’un peuple, qu’un individu à la personnalité délabrée est handicapé dans la course au développement puisque la confiance en soi est le premier pas vers le vrai développement. Il avait voulu la création d’une conscience panafricaine et une révolution culturelle : « La création d’une conscience collective nationale, adaptée aux circonstances et la rénovation de la culture nationale sont le point de départ de toute action progressiste en Afrique noire… Seule, une révolution culturelle peut, maintenant, engendrer des changements qualificatifs notables. Celle-ci devra réveiller le colosse qui dort dans la conscience de chaque Africain. » [2]

Cheikh Anta Diop a écrit que « la facilité avec laquelle nous renonçons, souvent, à notre culture ne s’explique que par notre ignorance de celle-ci, et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. » Est-ce que le sous-développement en Afrique n’est finalement pas dû à la tendance de l’Africain à faire plus confiance à ce qui vient d’ailleurs, au détriment de sa culture foncière ?

Vous avez raison. C’est un aspect du sous-développement. Le sous-développement provient de problèmes imbriqués relevant de tous les aspects de la société. La problématique de la culture est certes importante. C’est ce que Alain Peyrefitte appelle, d’une certaine manière, le tiers facteur immatériel. Le rapport à la culture, donc à soi, intervient dans le sous-développement.

Car, il faut le rappeler, c’est avec un peuple qui a confiance en lui-même et qui relève le défi du développement que nous pourrons reconstruire l’Afrique éternelle et moderne. La renaissance commencera le jour où l’Afrique et les Africains refuseront de jouer un rôle secondaire. Le développement est un comportement, une parole de confiance que le sujet libre intériorise. La culture est une clé du développement, peut-être la clé principale, surtout lorsqu’elle est bâtie sur une société de confiance. Une des motivations les plus profondes de la pensée de Ch. A. Diop c’est de nous aider à sortir de l’éthos de méfiance de soi pour épouser la confiance en soi, sortir de la honte de soi pour s’affirmer comme être humain doué de capacités. Disqualifier nos cultures au détriment de l’extérieur pour des raisons de préférences géographiques ou raciales stimule le sentiment de défiance, enfante le manque d’assurance et amorce le cercle vicieux du sous-développement. Il faut inverser la tendance par une motivation auto-déterminée d’un engagement personnel dans un projet propice à la transformation du milieu culturel.

Cela nous permet d’embrayer sur une préoccupation qui reste très vive au regard de l’actualité de plusieurs pays africains, avec notamment des guerres de succession, des coups d’État et autres manifestations sociopolitiques. La démocratie est-elle vraiment le modèle de gouvernance qui sied au continent africain ?

Cette question est tendancieuse, car elle présuppose que la démocratie, extérieure à nos sociétés, est cause du sous-développement. Dans son livre La démocratie des autres, Amartya Sen montre au contraire comment la démocratie n’est pas le propre de la société occidentale. Les sociétés africaines ont connu ce qu’on peut appeler le système démocratique. En réalité, nous sommes cernés par des enjeux qui nous dépassent et qui relèvent aussi du partage du monde. Cela n’invalide pas nos erreurs. Mais ce sont des erreurs inévitables d’apprentissage du fonctionnement des rouages de la politique internationale. Les autres, les pays dits développés, sont passés par ces mêmes difficultés. Rien n’est encore joué. L’histoire du monde est infinie et nous allons étonner positivement l’humanité par notre grande résilience.

Quel état des lieux faites-vous du Panafricanisme ?

Le Panafricanisme se porte très bien. Je remarque, en son sein, l’existence de plusieurs courants. Par tempérament, j’évite de me prononcer sur les genres de Panafricanismes, car ce qui m’importe c’est l’avenir de l’Afrique. À force de nous chamailler sur leur typologie, nous nous faisons inutilement la guerre et cela arrange ceux qui vivent de nos divisions théoriques. En d’autres termes, peu importe pour moi qu’on soit Panafricain de droite, de gauche, de centre, néolibéral ou social-démocrate, chrétien ou spiritualiste traditionaliste vaudou pourvu que l’Afrique soit au cœur du désir de transformation du monde et de conquête de soi.

Votre livre, La sorcellerie n’existe pas (Éditions Cérap, 2010), a suscité des réactions diverses. Pourriez-vous nous dire les motivations qui ont précédé l’écriture de ce livre ?

J’ai répondu à un appel de mon maître Cheikh Anta Diop qui nous invitait à repenser nos cultures afin de participer à la renaissance africaine. Le livre est parti d’une révolte que je mentionne dans l’avant-propos : enterrer vif un être humain en présence d’une foule, au nom de la culture. Cela a eu lieu en Côte d’Ivoire, en 2008. D’autres actes barbares de ce genre sont souvent perpétrés au nom d’une fidélité à notre culture. Je soutiens que notre compréhension du monde doit évoluer avec l’apport de la science, de la connaissance de manière générale. La fidélité à soi n’impose ni une méconnaissance du présent ni une conservation de l’archaïque ne répondant plus aux interrogations du présent. Si le système de sorcellerie fut, à une époque ancienne, un outil d’instruction et d’éducation, aujourd’hui, il m’apparait suranné. Un autiste, un lépreux, un individu atteint de la maladie de Parkinson ne sont pas des sorciers. En réalité la structure du système de la sorcellerie était une réponse circonstancielle à l’insolite, au désordre, au mal ; un mécanisme de gestion des insoumis ou des délinquants sociaux.

Peut-on définir la notion de sorcellerie ?

Bien sûr. Le sens général c’est la possession de pouvoirs extraordinaires de métamorphose et de nuisance. Ces pouvoirs peuvent être innés ou acquis. Le sens restreint c’est la capacité à faire des choses hors de commun. Ce n’est pas ce sens restreint qui m’intéresse.

Pr Boa Thiémélé, la sorcellerie existe-t-elle ? Si oui, comment se manifeste-t-elle ?

Je profite de votre question pour préciser ma pensée. Quand je dis que la sorcellerie n’existe pas, je ne remets pas en cause le fait social. Pour pouvoir en parler, il a bien fallu qu’elle existe. Ce n’est donc pas le fait social, visible, constatable que je remets en cause. Ce que je conteste et dont je nie l’existence, c’est la signification magique, extraordinaire de ces faits. Je ne pense pas qu’un homme puisse se transformer en mouche, en panthère ou en aiguille pour aller nuire à d’autres êtres humains. Ce sont, selon moi, des métaphores, des manières de dire le monde, que nous devons interpréter.

Notre esprit est-il bien équipé pour comprendre les manifestations de la sorcellerie ?

Notre esprit est très bien équipé pour comprendre les manifestations de la sorcellerie. Aucune donnée ne peut échapper à notre esprit. Ce travail de clarification a été fait, par exemple par un homme de science du Burkina Faso, professeur de SVT, Bali NEBIE, dans son livre La sorcellerie, un géant tigre de papier, Éditions Poun-Yaali, Ouagadougou, 2020, 106 p. Il y montre les confréries des sorciers en Afrique et surtout au Burkina Faso, leurs modes opératoires, la terreur qu’elle exerce sur les individus pour pouvoir les dominer et leur imposer des décisions politiques, etc.

Vous avez développé un courant, « La Philosophie du dos », dont le premier tome a été publié sous le titre : La Philosophie du dos : Mentalités et diversité culturelle du dos (Éditions Kamit, 2021). Pouvez-vous nous en dire plus ?

Ce sont des textes publiés sur ma page Facebook durant une année, de septembre 2019 à octobre 2020. Le dos a été pris comme sujet et objet de réflexion. J’ai analysé les expressions portant sur le dos, les faits culturels relatifs au dos, les préjugés sur le dos et les manières de faire qui mobilisaient les différentes fonctions du dos. Le dos est apparu dans toute sa richesse, sa fragilité, mais également sa puissance constitutive. Il peut être utilisé comme marqueur d’identité à travers les scarifications, les tatouages ; il est aussi sujet de condamnation religieuse comme par exemple la position sexuelle Andromaque où la femme chevauche l’homme couché sur le dos.

De retour de l’hétérotopie du cimetière, sur le sentier qui le ramène de l’enterrement au village, le cortège funèbre ne doit pas se retourner. Le faire, c’est-à-dire jeter un coup d’œil derrière soi, c’est rendre difficile le retour du mort vers l’au-delà. Jadis, les femmes chargées de la thanatopraxie et de la dernière toilette d’un mort marchaient à reculons jusqu’au cadavre, lui faisaient la dernière toilette et se retiraient le dos tourné vers le mort, etc. Au total, ce sont une cinquante de textes qui puise leur intention dans la volonté de porter un regard philosophique critique sur l’une des parties du corps humain négligées dans l’histoire de la philosophie. En faisant appel aux expressions et pratiques dont le dos est le support, la philosophie du dos a découvert une manière simple de penser notre rapport au monde.

Vous êtes l’un des grands philosophes africains encore en activité. Comment préparez-vous la relève et quelles perspectives proposeriez-vous pour que la philosophie, jugée hermétique par certains, soit accessible à tous ?

J’en suis flatté. Merci pour votre compliment, même si je pense, par expérience de voyages dans d’autres universités africaines, que de grands philosophes existent et font sérieusement leur travail. Justement un des enjeux des chroniques sur la philosophie du dos, était de faire comprendre aux interlocuteurs, que philosopher ce n’est pas forcement mobiliser des théories dans un style abscons. Prendre une partie du corps, en parler de manière simple, mais complexe fut un exercice de vulgarisation de la méthode et du savoir philosophique. Un des rôles des enseignants et aussi des enseignants-chercheurs, c’est de rendre accessibles des textes jugés difficiles et complexes.

La relève est préparée par un aspect de mon métier d’enseignant-chercheur : encadrer les doctorants, participer activement aux programmes de formation de mon institution. C’est pourquoi je me suis mis en réserve de la politique. Elle épuise et consomme notre énergie pour peu de résultats, du reste. Je me suis focalisé sur l’enseignement et l’encadrement scientifiques. C’est une réponse positive à ma vocation.

Doit-on continuer à enseigner la philosophie occidentale dans nos universités alors que le contraire est presque inexistant ?

En plus de la philosophie occidentale, nous devons ouvrir nos offres de formations à la philosophie asiatique ou à celle de la civilisation arabo-musulmane. Évidemment, nous devons de plus en plus introduire des auteurs africains. Notre problème c’est la difficile circulation des œuvres de l’esprit. Des corps de métiers n’existent pas ou sont peu efficaces s’ils existent : les distributeurs, les attachés de presse, les libraires spécialistes d’œuvres universitaires, etc. Le Cames devrait, du reste créer une banque de données des thèses, un répertoire annuel des thèses et travaux scientifiques soutenues dans l’espace universitaire Cames. Je signale que le Cames c’est le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur, créé en 1968. Il regroupe à ce jour 19 pays membres.

Merci, Professeur.

Par Franckh Espérant Nombo

[1] Nietzsche, Crépuscule des idoles, « Ce que je dois aux anciens », § 2, p. 147, in Friedrich Nietzsche, Le cas Wagner, Crépuscule des Idoles, l’Antéchrist, Ecce Homo, Nietzsche contre Wagner. Textes et variantes établis par G. Colli et M. Montinari. Traduits de l’allemand par Jean-Claude Hémery, collection Œuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard, 1974, p. 147.

[2] Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres. Mythe ou vérité historique ? Paris, Présence Africaine, 1971, p. 283.

Un commentaire

Un Intellectuel et un vrai ! Merci Professeur pour cette interview au contenu riche et profond. Votre option pour la recherche et pour l’encadrement des jeunes générations vous honore. Votre ouvrage « La sorcellerie n’existe pas » est une approche scientifique du phénomène de sorcellerie. Cet ouvrage contribue à lever le tabou sur ce drame qui mine nos communautés. Bon vent à vous. Que les mânes de nos Ancêtres continuent de vous guider.