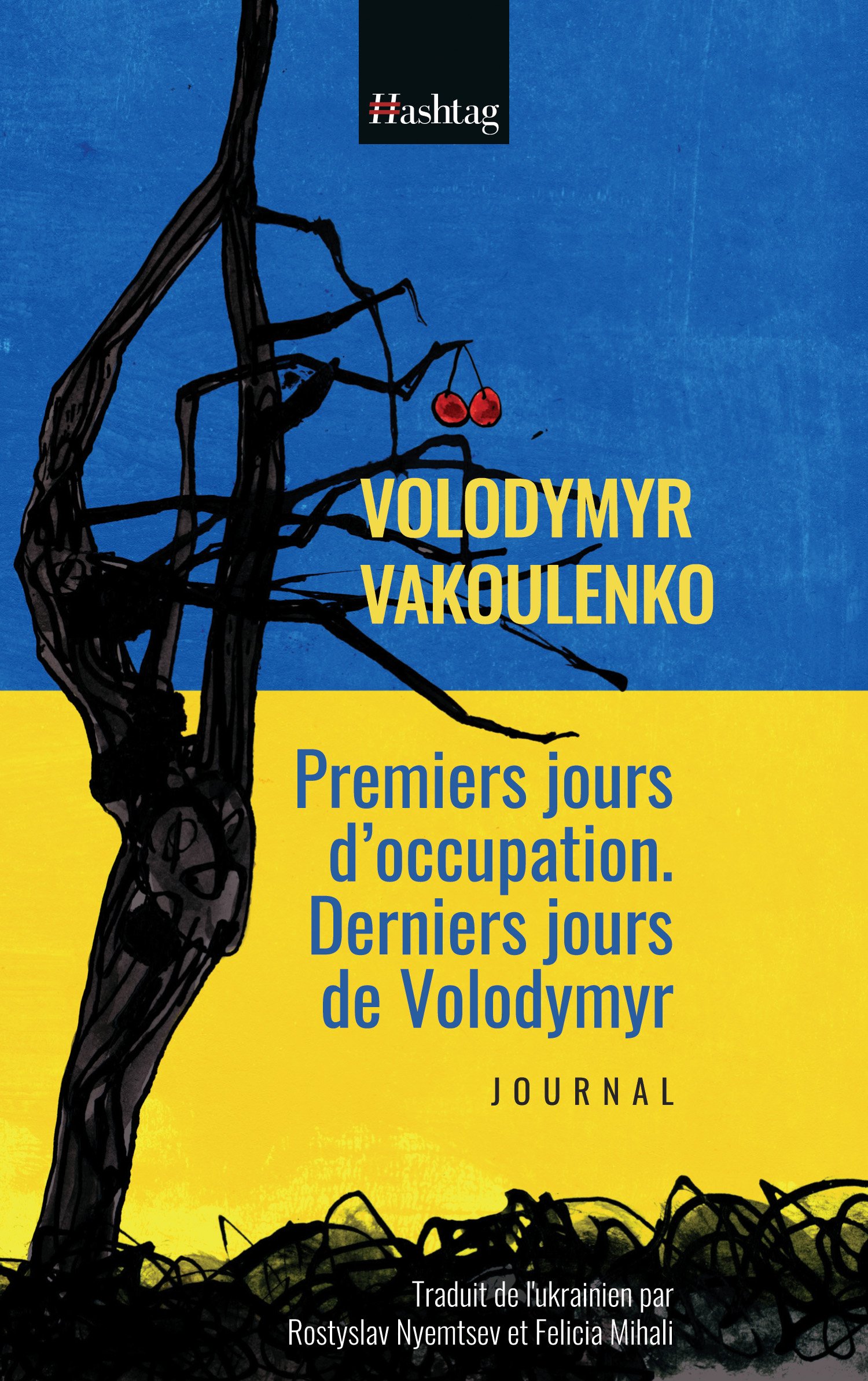

L’enracinement comme résistance

Dès les premières pages, Vakoulenko affirme : « Je suis sur ma terre ici. »

Cette déclaration est lourde de sens. En effet. Il ne s’agit pas d’un patriotisme aveugle, mais d’un attachement viscéral, presque organique, à un lieu, à une culture, à une langue. Son enracinement devient une forme de résistance : rester chez soi malgré l’invasion, c’est refuser la déshumanisation, c’est affirmer son identité contre ceux qui veulent l’effacer.

L’auteur perçoit très clairement la nature idéologique de l’agression russe. Il ne la décrit pas simplement comme une guerre territoriale, mais comme une « guerre raciste ». En cela, il s’inscrit dans une lecture historique longue, qui renvoie aux politiques d’anéantissement culturel et national menées par les régimes autoritaires… des pratiques que Vakoulenko identifie dans le comportement des soldats russes. L’ennemi n’est pas seulement un autre État, mais une vision du monde qui nie la dignité d’un peuple.

La paternité comme refuge et responsabilité

Ce qui donne une tonalité si particulière au journal, c’est la place centrale qu’y occupe le fils autiste de l’écrivain. Vakoulenko ne raconte pas la guerre de manière spectaculaire ; il l’évoque à travers les gestes du quotidien, la peur sourde et persistante, et surtout à travers le regard qu’il porte sur son enfant.

Il écrit, avec une tendresse douloureuse : « Finalement, je ne pointe plus le nez dehors, il faut rester très prudent dans ma situation, pas à cause de moi, mais pour mon garçon. L’avantage est qu’il ne comprend pas ce qui se passe et qu’il a cessé de parler. Ses émotions, son sourire sont restés. »

Dans cette relation, tout devient plus aigu : la peur, la responsabilité, la solitude. L’enfant, par sa vulnérabilité, oblige le père à rester fort. La guerre met à nu les priorités, et ce journal en est le reflet. Le silence qui règne autour d’eux est plus qu’une absence de bruit : « Le silence est effrayant, surtout lorsqu’il dure longtemps. »

Ce silence est à la fois celui de la guerre, de l’attente, de la terreur, mais aussi celui d’un monde qui semble avoir oublié les civils restés derrière les lignes.

L’éthique de l’engagement : croire sans haïr

Volodymyr Vakoulenko ne se veut ni héros, ni martyr. Mais il refuse l’indifférence. Même enfermé, même accaparé par son rôle de père, il cherche à agir. Il fera du bénévolat, car dit-il :

« Je ne veux pas être spectateur et me lamenter. »

Cette volonté de ne pas céder à la passivité me rappelle Hannah Arendt, qui affirmait que la véritable responsabilité morale commence dans les petits gestes quotidiens, dans le refus du conformisme, dans la capacité à penser et à juger. Chez Vakoulenko, cette pensée est constante, lucide, et humble. Il écrit : « Les valeurs d’un individu prennent davantage de poids lorsqu’il est en difficulté. »

C’est précisément là que se joue, selon la perspective d’Arendt, la frontière entre la responsabilité morale et la banalité du mal.

Et malgré tout, malgré la peur, la douleur et la mort qui rôde, Vakoulenko continue à croire : « Je crois aux forces armées ukrainiennes. »; « Je crois en un Dieu qui n’est pas en colère contre moi. »

Cette foi, qu’elle soit religieuse ou citoyenne, n’est pas naïve. C’est une manière de ne pas céder à la haine, de préserver une lumière intérieure dans les ténèbres. Son journal est l’expression d’un combat spirituel autant que physique.

In fine, écrire pour exister, aimer pour résister

Volodymyr Vakoulenko ne nous offre pas un document froid d’observation historique. Il nous livre un texte de chair, de sang, de silence et d’amour. Il nous rappelle que dans le vacarme des armes, l’essentiel demeure : « On s’habitue à tout. L’essentiel est de déterminer qui on reste dans tout ça. »

Cette phrase, à elle seule, pourrait résumer tout le journal. Elle nous interpelle directement : que faisons-nous de nous-mêmes dans l’adversité ? Qui choisissons-nous de rester ?

Le journal de Vakoulenko est une réponse modeste, mais immense, à cette question. Et sa voix, même réduite au silence par les armes, continue de résonner comme une force de vie.

Nathasha Pemba