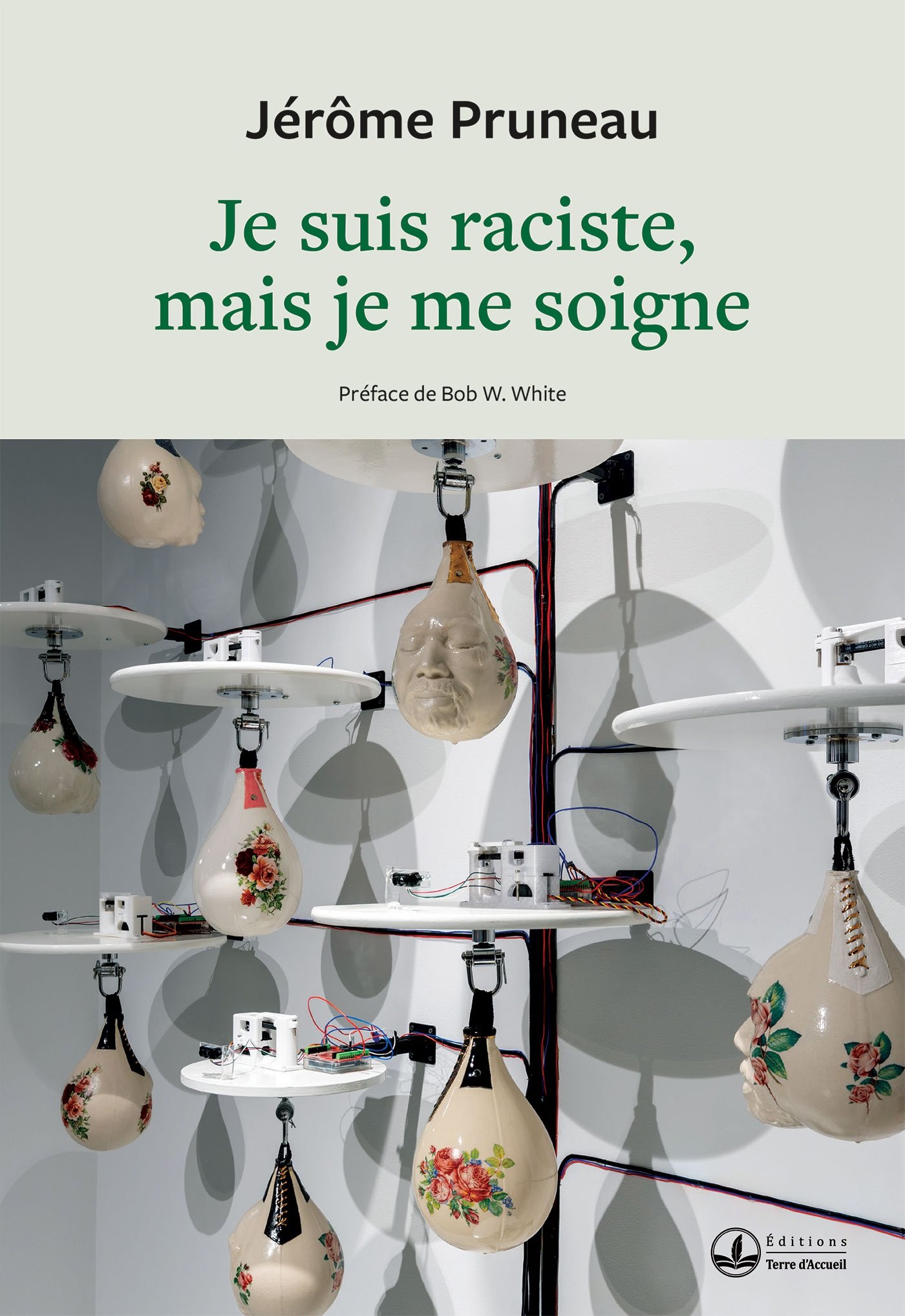

Le titre claque comme un aveu. « Je suis raciste… mais je me soigne » : Jérôme Pruneau pose d’emblée les termes d’une confession qui dérange. Là où d’autres se réfugient derrière le confortable « Je ne suis pas raciste », l’auteur choisit la voie de l’introspection critique. Une démarche qui s’inscrit dans une dynamique d’auto-analyse individuelle et collective, où il ne s’agit plus de parler « pour » les personnes racisées, mais « à » ses pairs blancs, dans une perspective de responsabilisation.

L’autocritique comme pratique politique

Ce choix rappelle les réflexions ou choix de Michel Foucault dans Le souci de soi, où la transformation personnelle devient une pratique politique. En reconnaissant sa propre participation, consciente ou non, à des systèmes de domination, Pruneau montre que la déconstruction du racisme passe nécessairement par une prise de conscience de soi, une lecture critique de ses privilèges.

Cette posture s’oppose au réflexe défensif courant qui ferme la possibilité de questionnement. Ici, au contraire, l’auteur ouvre un espace de doute, geste philosophique par essence. L’essai assume un positionnement situé – être un homme blanc dans une société postcoloniale –, rejoignant les réflexions de Donna Haraway sur le « savoir situé » : toute analyse est produite à partir d’un point de vue socialement construit. Pruneau ne cherche pas à être neutre ni universel, mais incarné, réaliste.

Cette approche change la posture morale habituelle : il ne s’agit pas de sauver les autres, mais de travailler sur soi-même pour cesser d’opprimer.

Le racisme comme système invisible

Jérôme Pruneau s’appuie sur une définition systémique du racisme, montrant qu’il ne se réduit pas aux insultes ou actes violents. Il est structuré dans les lois, institutions, comportements implicites, ce qui renvoie à la pensée de Pierre Bourdieu sur la violence symbolique et les habitus.

Le « racisme doux » évoqué dans l’essai est un oxymore puissant : il révèle que le racisme peut être banal, invisible, mais profondément destructeur. Cette banalité du mal quotidien fait écho aux analyses d’Hannah Arendt sur l’importance de penser par soi-même pour éviter de reproduire le mal banalisé. Ou encore à Tocqueville qui parlait de « despotisme doux ».

Déconstruire l’illusion de symétrie

Avec une précision chirurgicale, Pruneau démonte le faux parallèle entre « racisme antiblanc » et racisme antinoir, nous faisant penser aux analyses de Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs. Pour Fanon, le racisme ne peut être compris qu’à partir de l’histoire du colonialisme et de la domination blanche. Dire « sale blanc » n’a pas la même charge historique que « sale Noir », car l’un s’inscrit dans des siècles de violences, de déshumanisation et d’infériorisation.

Il ne s’agit donc pas de relativiser les souffrances, mais de recontextualiser les rapports de pouvoir. Cette approche intègre aussi des éléments de pensée intersectionnelle : genre, classe, orientation sexuelle et handicap s’ajoutent aux dynamiques raciales, complexifiant le débat et empêchant toute vision binaire. En cela, Pruneau rejoint Judith Butler dans l’idée que les identités sont construites à travers des normes sociales qu’il faut déconstruire pour faire place à une justice réelle.

Une thérapie sociale

La métaphore médicale finale – prescrire une ordonnance – donne un ton à la fois pédagogique et ironique. Elle invite à une forme de thérapie sociale, où chacun peut commencer à se traiter, non pas comme une maladie honteuse, mais comme un conditionnement hérité.

Le projet de Pruneau est profondément éthique : assumer sa responsabilité vis-à-vis de l’Autre. Emmanuel Levinas insiste sur cette obligation éthique : le visage de l’Autre m’interpelle, m’oblige. De même, Paul Ricœur parlerait ici d’éthique narrative, où l’on reconstruit le récit de soi pour intégrer la mémoire de l’autre.

Glissement fondamental : il ne s’agit pas d’être coupable, mais responsable.

Vers une décolonisation intérieure

L’essai de Jérôme Pruneau devient ainsi un outil de conscientisation, qui s’inscrit dans une dynamique de décrochage de la norme blanche comme centre du monde. Il propose une décolonisation intérieure, où chacun peut interroger ses privilèges, reconnaître les biais implicites, se former et écouter, adopter des pratiques inclusives.

Car il ne s’agit pas simplement de « ne pas être raciste », mais de devenir activement antiraciste, comme le résume Angela Davis : « Ce n’est pas suffisant d’être non-raciste. Il faut être antiraciste. »

Dans cette perspective, « Je suis raciste… mais je me soigne » n’est plus seulement un titre provocateur : c’est un programme, une méthode, un chemin vers une société où l’introspection blanche cesse d’être l’exception pour devenir la norme.

Nathasha Pemba