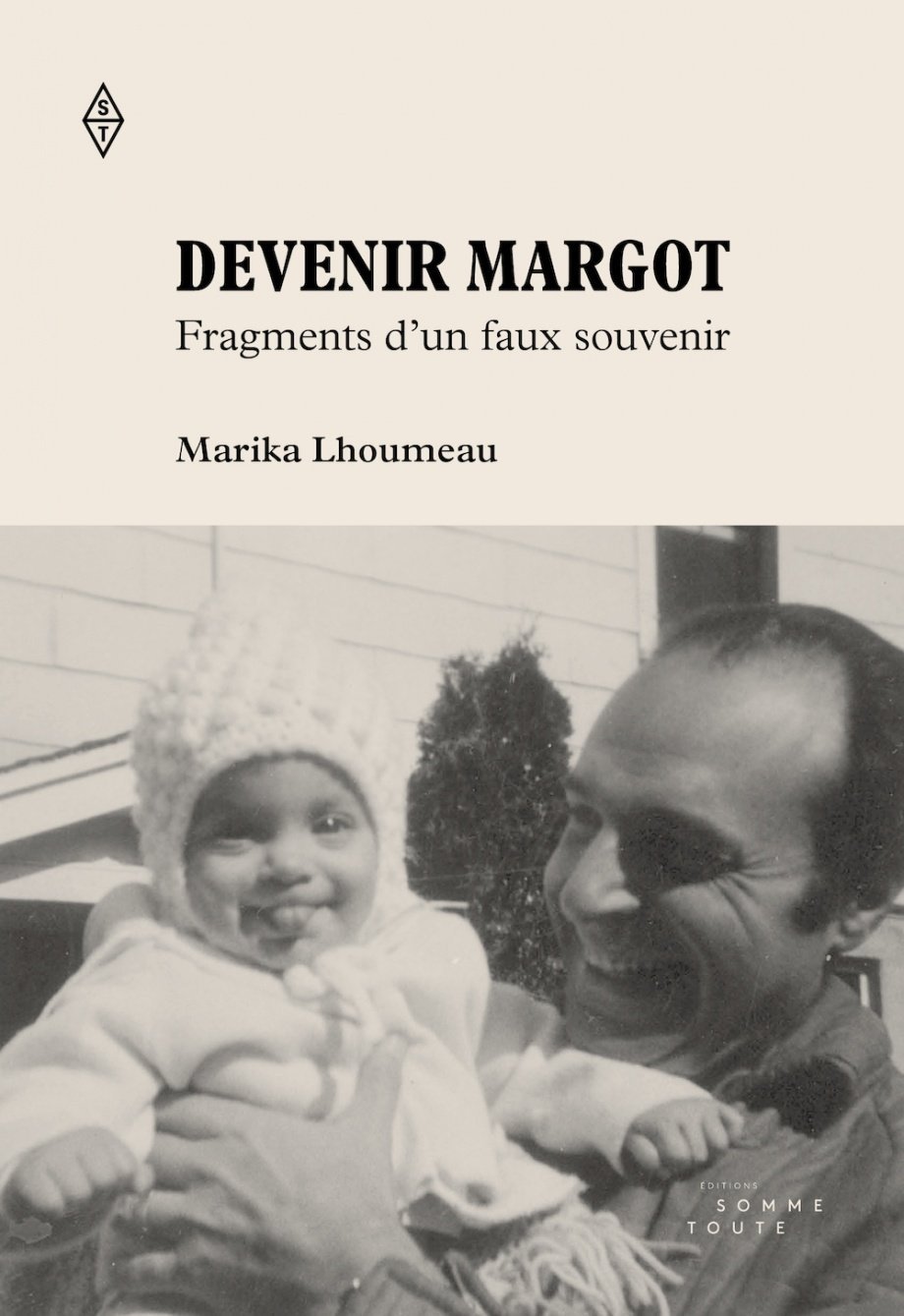

Réflexions sur « Devenir Margot. Fragments d’un faux souvenir » de Marika Lhoumeau

L’art d’habiter un monde en désarroi

Après avoir côtoyé l’univers des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, j’ai appris chaque jour à réapprendre. À entrer dans leur monde, à accueillir ce qu’elles peuvent encore offrir : du questionnement, du respect, mais aussi une forme de filiation inattendue.

Pendant la pandémie de Covid-19, j’ai travaillé dans une maison spécialisée pour personnes ayant des troubles neurocognitifs, en parallèle de mon post-doctorat sur le vivre-ensemble, un sujet qui, dans ce contexte, prenait une densité existentielle nouvelle. Cette expérience m’a amenée à approfondir des notions comme l’âgisme, la vulnérabilité et le soin éthique, puis à entreprendre un DESS en accompagnement et soins spirituels en milieu de santé.

Cette étape a transformé ma compréhension de l’accompagnement : il ne s’agit pas seulement de soins corporels, mais d’une véritable présence, d’un acte profondément éthique et philosophique. Être là, sans volonté de maîtrise, dans une forme d’hospitalité radicale.

Les philosophes de la présence pure

La pensée de Simone Weil m’accompagne dans cette démarche : son idée d’attention pure, silencieuse, presque nue, m’apparaît comme le cœur même de la relation à la personne atteinte de troubles cognitifs. Il ne s’agit plus de comprendre ou de guider, mais de se tenir auprès, dans une disponibilité qui est, en elle-même, un acte de reconnaissance.

À cela s’ajoute la réflexion d’Agata Zieliński, qui pense le soin comme une éthique du lien. Inspirée de Lévinas, Ricœur et Weil, elle propose une lecture phénoménologique du soin où la vulnérabilité n’est pas une déficience, mais la condition ontologique du lien éthique. Pour elle, « être-soigné », c’est être reconnu dans une altérité radicale qui exige une réponse de l’autre.

Dans le cas d’une personne atteinte d’Alzheimer, cette vulnérabilité est doublement marquée : biologiquement par la perte cognitive, mais aussi symboliquement par la perte du langage et du récit de soi. Zieliński conçoit le soin comme hospitalité, une disponibilité inconditionnelle à autrui, au-delà de ce qu’il peut « donner » ou « rendre ». L’accueil de l’autre dans sa discontinuité devient alors un acte éthique fondateur.

Cynthia Fleury, à la croisée de la philosophie et de la psychanalyse, s’intéresse à la manière dont le soin permet à un individu de « tenir » son identité dans la maladie. Elle parle de « preuve de soi », c’est-à-dire de la capacité, même amoindrie, à se représenter comme sujet. Dans la maladie d’Alzheimer, ce processus est bouleversé. Fleury souligne alors l’importance d’un soin narratif et symbolique, où le sujet est restitué dans une mémoire collective, affective, relationnelle, même si sa mémoire individuelle s’efface. « Le soin, c’est cette vigilance éthique à la disparition de soi », écrit-elle.

Elle insiste aussi sur une éthique de la participation : même atteint cognitivement, le patient reste porteur d’un droit à la parole, à sa manière. Le rôle de l’équipe soignante est de créer des conditions d’expression non verbales, affectives, sensibles, qui permettent au sujet d’être reconnu dans une posture humble, non intrusive, mais créatrice de lien symbolique.

La nudité existentielle selon Christian Bobin

Le texte de Christian Bobin sur la présence pure m’a particulièrement traversée. À propos de son père atteint d’Alzheimer, il écrit : « Il ne se reconnaît plus sur les photographies. Il n’y reconnaît pas non plus les siens. Quand on les nomme, il a les yeux brillants de joie, émerveillé de se découvrir des enfants comme s’ils venaient de naître. Ce qu’il savait de lui-même est effacé par la maladie, comme par une éponge sur un tableau. »

Dans une vidéo, Bobin exprime cette vision saisissante : « La maladie nous désencombre de tout ce qui n’est pas nous et elle fait tomber toutes nos couronnes de carton auxquelles nous tenons tant dans la vie… Elle enlève le monde de la personne. Elle nettoie comme on nettoierait un visage qui jusque-là était barbouillé d’ambitions, de projets, d’angoisse, de chagrin, de ressentiment… La maladie vient et lui lave le visage. Le visage qui était en face de moi était incroyablement nu… L’autre langage était délivré. Le langage du toucher des mains, des yeux, la voix, et parfois simplement le silence. »

Cette nudité existentielle évoque Job : « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j’y retournerai. » C’est notre état initial, le lieu de notre désarmement certes, mais aussi de notre réenracinement, avec une simplicité où le seul plaisir devient celui de vivre l’aujourd’hui.

Devenir Margot : un pacte d’amour radical

C’est dans ce contexte que j’ai découvert l’ouvrage bouleversant de Marika Lhoumeau, Devenir Margot. Fragments d’un faux souvenir. Ce livre peut sembler difficile, émotionnellement, à aborder au début, mais il finit par révéler un amour profond. L’autrice y montre que, pour vraiment rencontrer une personne atteinte d’Alzheimer, il faut entrer dans sa bulle, dans son monde. Ce n’est qu’en acceptant ce déplacement, à la fois existentiel, symbolique et éthique, que la relation devient possible.

Lhoumeau signe un texte d’intelligence émotionnelle et de lucidité morale, à mi-chemin entre le journal intime, le théâtre intérieur et la réflexion éthique sur la proximité, la filiation et l’effacement de la mémoire. Ce récit, écrit en fragments, déploie une langue vive, précise, souvent tremblante, qui épouse les contours d’une présence paternelle en train de se déliter sous les effets de la démence.

Mais au lieu de s’en tenir au pathos ou à la chronique du deuil anticipé, l’autrice opte pour une stratégie radicale : elle incarne. Elle devient Margot, celle que son père croit voir, dans un ultime pacte d’amour qui brouille les frontières du vrai et du faux, de l’identité et du rôle, du souvenir et de la fiction.

Quand le théâtre sauve la relation

Comédienne de formation, Lhoumeau accepte le rôle que lui assigne son père, Margot, « sa première blonde », avec une forme de docilité inquiète. Ce geste, loin d’être pure performance, ouvre une réflexion profonde sur le pouvoir fictionnel de la mémoire. En se pliant à la logique délirante de la maladie, l’autrice invente une vérité plus haute : celle qui permet le lien, même au prix du mensonge, voire de la disparition de soi.

L’identité devient un terrain mouvant où l’amour exige de se métamorphoser. On pense ici à Paul Ricœur, pour qui la mémoire n’est jamais pure restitution, mais toujours refiguration du passé, soumise à des processus de sélection, de construction et parfois de fabulation. Devenir Margot, c’est accepter ce travail du souvenir qui invente plutôt qu’il ne reflète.

L’éthique de la reconnaissance inversée

Le texte est traversé par une tension douloureuse : comment continuer d’exister face à quelqu’un qui ne nous reconnaît plus ? Mais plutôt que d’insister sur la perte ou la fracture, Lhoumeau choisit la voie de la reconnaissance inversée : c’est elle qui reconnaît son père, non plus dans ce qu’il était, mais dans ce qu’il devient.

Cette posture évoque la pensée de Charles Taylor et son insistance sur le rôle de la reconnaissance mutuelle dans la constitution de l’identité personnelle. Le père, même diminué, même « autre », demeure un sujet digne de relation, un alter ego qu’on ne peut reléguer à l’effacement symbolique.

Dans un passage bouleversant, l’autrice écrit : « Pourquoi dit-on d’une personne qui a la maladie d’Alzheimer qu’elle n’est plus là ? Est-ce qu’elle existe moins que nous ? Est-ce que Roger existe moins que moi ? » C’est là toute la puissance du livre : refuser le vocabulaire de la déshumanisation, proposer une présence malgré l’absence, une vie même sans mémoire.

L’écriture comme geste de soin

Le style de Lhoumeau épouse l’instabilité de la maladie. Par moments lacunaire, ponctué de silences ou de phrases monosyllabiques (« OK »), le texte rend palpable l’expérience d’être proche aidante, cette attention constante, parfois épuisante, qui transforme chaque interaction en fragile chorégraphie.

La parole devient un corps blessé : elle tangue, se cogne, s’éteint parfois. Et pourtant, elle persiste. Le livre se fait soin, résistance, rituel. Il témoigne de ce que Lévinas appelait la vulnérabilité infinie du visage de l’autre : ce visage qui appelle non pas à la pitié, mais à la responsabilité.

Une critique sociale en sourdine

Au fil des pages se dessine un portrait implicite mais implacable du système de soins québécois. Le CHSLD n’est jamais nommé comme lieu d’horreur, mais comme un endroit de lente dépersonnalisation, un espace sans souffle, « un lieu de vie qui semble en manquer cruellement, de vie ».

Par ce constat, discret mais révolté, Lhoumeau rejoint Martha Nussbaum, pour qui une société juste doit mettre l’attention, la vulnérabilité et la capacité de chacun au centre de ses priorités. Le livre devient alors une forme de plaidoyer, un appel à reconsidérer ce que vieillir, et accompagner la vieillesse, peut et doit signifier.

La littérature qui tient la main

Devenir Margot est un livre rare : à la fois poignant et pudique, poétique et politique, personnel et universel. En assumant pleinement la porosité entre la fiction et le réel, entre la fille et le rôle, entre la parole et le silence, Marika Lhoumeau nous donne à voir ce que la littérature peut encore : tenir la main de l’autre jusqu’au bout, même lorsqu’il ne nous voit plus.

L’expérience de lecture de ce livre résonne profondément avec mon propre parcours auprès des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Lhoumeau réussit ce tour de force : transformer une expérience de perte en leçon d’humanité, faire de l’oubli un lieu de renaissance possible, et de l’amour filial un acte de résistance contre l’effacement.

Nathasha Pemba