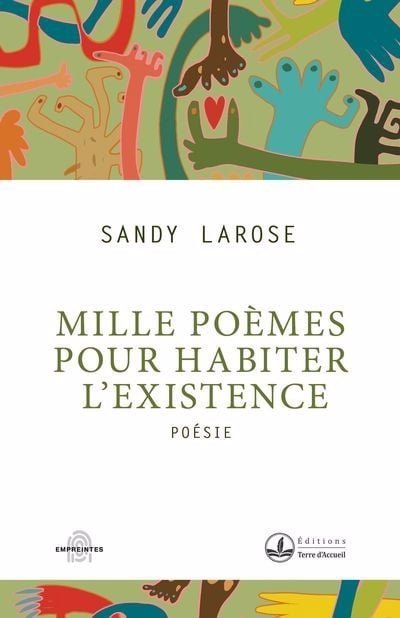

Une poétique de l’engagement existentiel

Le commun des mortels a coutume de dire que qualifier un écrivain d’« écrivain engagé » relève de la redondance : l’écrivain, dès qu’il prend la plume, s’engage déjà. Pourtant, pour celles et ceux qui ont l’habitude d’écouter ou de suivre Sandy Larose, il apparaît de manière incontestable que l’engagement ne se limite pas chez lui à l’acte d’écrire, c’est toute sa vie qui en est traversée.

En effet, dès les premiers vers, Monsieur Larose établit les coordonnées de son univers poétique : « Habiter l’existence / C’est signer avec du sang et des sueurs / les actes les plus humanistes et révolutionnaires ». Cette définition liminaire révèle une conception de la poésie comme acte total, où l’écriture engage le corps entier dans un processus de transformation du monde. L’association du « sang » et des « sueurs » aux « actes humanistes » n’est pas fortuite : elle inscrit la création poétique dans une dimension sacrificielle et laborieuse qui refuse toute complaisance esthétisante.

La métaphore de « l’écriture cunéiforme / De la pensée infinie » a retenu mon attention. En convoquant cette forme d’écriture primitive, Larose suggère, implicitement, que la poésie contemporaine doit retrouver sa fonction originelle d’inscription du sacré dans la matière. Cette « pensée infinie » gravée dans l’argile du langage témoigne d’une ambition cosmique qui traverse l’ensemble du recueil.

Le temps comme matière poétique

L’un des aspects les plus saisissants de cette œuvre, à mes yeux, réside dans son traitement du temps. Lorsqu’il s’agit d’évoquer le temps ou sa symbolique, si tant est qu’une telle symbolique existe, une impression d’insaisissable surgit, bien que le temps soit aussi profondément réel et concret. Comme le souligne si justement Christophe André : « Seul le temps présent est réel ; les autres sont virtuels : le futur n’existe pas encore, le passé n’existe plus. » Chez Larose, cette tension entre l’intangible et le tangible prend une forme incarnée : la « fatigue du temps » et la « fatigue de l’histoire » ne relèvent pas de l’abstraction, mais s’inscrivent dans la chair, « Puisque ton corps palpitait au vent ». L’histoire y devient corps, douleur, souffle. Ainsi se déploie une poétique où le « je » intime et le politique se confondent dans une même expérience de la souffrance et de la résistance.

L’injonction « Décoder l’espoir, il faut des marteaux / Des paroles, du sang et des sueurs » condense magistralement la poétique de Larose. L’espoir n’est pas donné mais conquis par un travail qui mobilise à la fois l’outil (« marteaux »), le verbe (« paroles ») et le corps (« sang et sueurs »). Cette trinité de l’action révolutionnaire inscrit la poésie dans une tradition d’engagement qui évoque autant Césaire que Neruda.

Une critique sociale implacable

Les passages consacrés à la dénonciation des inégalités révèlent une dimension prophétique particulièrement saisissante. L’auteur établit ici un lien puissant entre prophétisme et littérature, montrant que la parole poétique peut devenir vision, dénonciation et appel. L’image de « l’eau comme de l’or russe » et du « repas des chefs » qui « se transforme en poison / Pour génocider les enfants du Bon Dieu » illustre cette capacité à métamorphoser l’indignation sociale en matière poétique. La référence aux « enfants du Bon Dieu » convoque un imaginaire religieux qui accentue le caractère scandaleux de l’injustice.

La question rhétorique, « Les pauvres connaissent-ils l’intimité de Dieu ? », résonne comme un défi lancé aux théologies de la résignation. Larose suggère qu’une spiritualité authentique ne peut se déployer qu’en reconnaissant la dignité des déshérités, renversant ainsi les hiérarchies traditionnelles du sacré.

Mais cette parole prophétique n’a de portée véritable que si le lecteur accepte de s’en faire l’écho. La littérature n’agit alors comme prophétie que dans la mesure où elle suscite une réponse, un engagement du lecteur à devenir, à son tour, l’instrument de cette relation vivante.

L’amour comme horizon d’absolu

Le chant amoureux, loin de fuir les remous du monde, s’y enracine profondément, il en est l’aboutissement vibrant, l’accomplissement intime des luttes sociales et politiques. Là où l’amour surgit, ce n’est pas pour détourner le regard, mais pour l’ancrer plus intensément dans la vérité des corps et des cœurs blessés. : « Sans ponctuation ! / Ta voix / Ton corps et ton cœur / Déclament un acrostiche si éthéré ». Cet extrait révèle une conception de l’amour comme poésie incarnée. L’absence de ponctuation mime l’effusion du sentiment, tandis que l' »acrostiche éthéré » suggère que l’amour authentique possède sa propre forme poétique.

La déclaration « Je t’aime au passé, au présent, au futur » dépasse les frontières du temps ordinaire ; elle suspend les horloges pour inscrire l’amour dans une éternité vibrante, une éternité qui résonne avec cette « pensée infinie » déjà murmurée entre les lignes, comme si aimer, ici, relevait d’un acte cosmique, hors du temps, au cœur de tout.

L’héritage littéraire assumé

La référence à Oswald Durand et à « Choucoune » inscrit explicitement cette œuvre dans la continuité de la littérature haïtienne. L’interrogation « Pourquoi ne pas habiter l’existence avec toi » adressée au poète du XIXe siècle révèle une conception de la création comme dialogue permanent avec les voix du passé. Cette filiation revendiquée par Sandy Larose enrichit le propos d’une dimension mémorielle qui dépasse le simple hommage pour devenir invitation à la fraternité poétique.

Une langue en fusion

L’originalité de ce recueil réside aussi dans sa capacité à faire dialoguer, voire fusionner, les registres les plus disparates. Du lexique révolutionnaire, « actes révolutionnaires », « marteaux », aux images mystiques, « intimité de Dieu », « salut de l’Éternité », en passant par un vocabulaire corporel omniprésent, Larose tisse une langue bigarrée, vibrante, qui épouse la complexité du monde qu’elle cherche à « habiter ».

Cette hétérogénéité stylistique, loin de nuire à la cohérence de l’ensemble, en révèle au contraire l’ambition : embrasser la totalité de l’expérience humaine sans la compartimenter. La poésie devient alors ce lieu rare où les contradictions apparentes de l’existence ne s’annulent pas, mais se reconnaissent, se frottent et parfois se réconcilient.

Larose : Le poète de l’urgence et de l’espérance

Dans Mille poèmes pour habiter l’existence, Sandy Larose déploie une « esthétique de l’urgence » où s’entrelacent radicalité politique et quête spirituelle, révolte sociale et exaltation amoureuse. Cette alchimie, loin d’apparaître factice, puise sa force dans une vision unitaire : la poésie y recouvre son rôle primitif de parole totale, apte à embrasser l’expérience humaine dans ses clivages les plus intenses.

En optant pour la forme du « poème-fleuve », Larose ne livre pas mille textes juxtaposés, mais mille facettes d’une même vérité existentielle, mille façons d’« habiter » notre condition partagée. L’œuvre inscrit un jalon majeur dans la poésie francophone contemporaine, démontrant que l’engagement peut cohabiter avec l’exigence esthétique et que, ensemble, ils engendrent une parole poétique d’une puissance transformatrice inégalée.

Nathasha Pemba

2 commentaires

Sandy on est fier de vous.

Merciiiii