« Comme n’importe quel écrivain, mes textes sont nourris par mes sensibilités qui sont tout, sauf monochromes. »

Le 10 mai dernier, le roman Sans capote ni Kalachnikov de l’écrivain canadien (d’origine congolaise) Blaise Ndala remporte le combat national des livres 2019. Dans cette causerie, il revient sur certains sujets comme la francophonie, l’espoir porté par l’écriture, le sens du mot écrivain aujourd’hui.

Bonjour, cher Blaise. Il y a plus d’un mois, votre roman Sans capote ni Kalachnikov a remporté le combat national des livres 2019. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Pouvez-vous nous dire en quelques mots c’est quoi le combat national des livres ?

Le combat national des livres de Radio-Canada – Canada Reads pour la version anglaise – est un concours radiophonique qui repose sur des débats d’une heure autour d’œuvres littéraires présélectionnées parmi les meilleures des lettres canadiennes. Pendant une semaine, cinq panélistes qui défendent chacun un titre, discutent, argumentent et répliquent aux critiques de leurs adversaires afin de faire valoir la « supériorité » de leur livre, tandis que les auditeurs votent pour couronner « le livre que tout le Canada devrait lire ». Les panélistes ou « combattants » dont les livres sont éliminés continuent de prendre part aux joutes après s’être rangés derrière le livre de leur choix parmi ceux restés en lice. Le but premier est de promouvoir la littérature grâce à un « happening » autour de ce qui est devenu, au fil des années, le plus grand rendez-vous littéraire sur les ondes de Radio-Canada. Avant la victoire de Sans capote ni kalachnikov défendu brillamment par la journaliste d’enquête Marie-Maude-Denis à qui j’aimerais réitérer ici ma gratitude tout en saluant ses talents exceptionnels de débatteuse et de lectrice, le concours avait déjà eu à couronner les œuvres d’écrivains de renom dont Gil Courtemanche avec Un dimanche à Kigali en 2004, Réjean Ducharme avec L’Avalée des avalés l’année suivante ou Dany Laferrière avec L’Énigme du retour en 2010.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la victoire ?

D’abord par une gratitude profonde à l’égard de la journaliste Marie-Maude Denis qui permettait ainsi au roman d’atteindre un public encore plus large à travers le Canada. Gratitude également à l’égard des dizaines de milliers de personnes qui avaient voté pour mon livre, témoignant par-là que les sujets que j’y aborde ainsi que la manière de le faire en font, à leurs yeux, un texte important. Il va sans dire que le fait que Marie-Maude Denis ait réussi ce pari face à quatre œuvres littéraires de haute facture grâce au vote populaire procurait à la victoire une saveur particulière. Le moment de surprise passé, j’étais donc heureux de ce résultat que je prends comme le signe d’une rencontre réussie, à un moment de ma carrière littéraire, entre le public et une certaine idée de la satire.

Que signifie pour vous être écrivain aujourd’hui ?

Je ne crois pas que le rôle ou le statut de l’écrivain ait fondamentalement changé depuis que Homos Sapiens a inventé les idéogrammes pour diffuser ses idées. Sans prétendre réinventer la roue, je vous dirais qu’à mon sens est écrivain celui ou celle qui, convaincu à tort ou à raison d’avoir quelque chose de singulier à dire, se donne le droit de quitter sa forteresse intérieure pour solliciter l’attention des autres au moyen de ses écrits, assume le rôle – ô combien présomptueux – de celui ou de celle qui croit avoir un savoir à partager, et qui accepte par le fait même de se remettre continuellement en question au fil des discours qui font écho à ses propres publications. Cela me semble valable, quelles que soient la portée et l’incidence que lesdites publications peuvent avoir au plan politique, social, économique ou religieux.

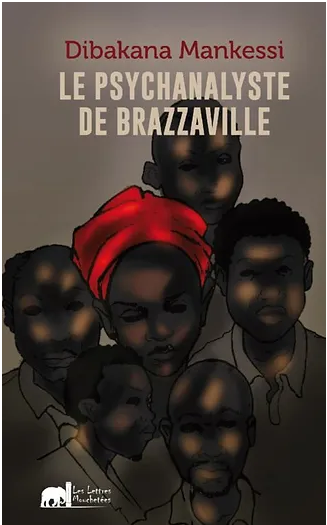

La première de couverture de J’irai danser sur la tombe de Senghor incarne tout un symbole. J’ai adoré la couverture avant d’aimer le Contenu. D’où vous est venue cette inspiration ?

L’inspiration venait tout simplement des deux personnages secondaires du roman que sont la boxe et la rumba congolaise, puisqu’il s’agit là de deux personnages à part entière au cœur de cette fiction. Pour la petite anecdote, j’avais rendez-vous dans le marché By d’Ottawa avec un photographe professionnel et un ami artiste qui avait accepté de prêter son visage au chanteur Modéro, le narrateur dans J’irai danser sur la tombe de Senghor. Une fois sur le lieu, nous avons attendu l’ami comme on attendrait Godot. C’est alors que le photographe m’a lancé : « Au fait Blaise, cela a dû t’échapper, mais il se trouve que tu es Noir comme ton personnage. Pourquoi tu n’attraperais pas cette guitare pour donner corps à Modéro ? » J’en ai d’abord rigolé parce que pour moi il était hors de question que je me voie sur la couverture de mon propre roman. J’ai suffisamment d’occasions de voir quotidiennement ma silhouette dans un miroir, tout de même ! Mais comme je ne trouvais pas d’alternative et que le temps nous était compté, je me suis prêté au jeu. Au point que mon père, lorsqu’il a reçu sa copie du livre à Kinshasa, n’a pas cru au premier abord que le visage qui se cachait derrière le chapeau était mien. Même quand je confirmais ce que ma sœur lui avait dit et redit, il doutait encore.

Vous êtes Canadien certes, mais avant tout et aussi congolais, alors, peut-on dire que lorsqu’on fait partie de deux fratries différentes, la place que l’on y occupe compte beaucoup ? Comment pouvez-vous définir comme complètement écrivain canadien et complètement écrivain congolais ?

Votre question se résume, me semble-t-il, à celle, plus générique, de l’identité, et qui est la même que l’on soit écrivain, joueur de basket-ball ou plombier. Je ne vous surprendrais pas en disant que le fait d’avoir passé près des deux tiers de ma vie au Congo fait en sorte que je suis pétrie de culture africaine, plus exactement congolaise. Parce que cette culture constitue le noyau de mon être, parce qu’elle nourrit à la fois mon rapport à la vie et mon imaginaire, elle ne peut que se refléter dans mes écrits. Mais que l’on me montre un seul Africain qui, après être allé « à l’école européenne », après avoir eu la chance de rouler sa bosse loin de la terre qui l’a vu naître, serait resté inchangé. Je suis donc forcément dans une sorte de transculturalité en étant à la fois africain et nord-américain, riche d’une culture afropéenne et judéo-chrétienne indéniablement, toutes choses qui font de moi un être qui habite les frontières tout en sachant très exactement d’où il vient. Cela étant, je n’ai pas d’objection aux qualificatifs que les uns et les autres pourraient choisir pour me désigner : écrivain congolais, canadien, franco-ontarien, je suis tout cela, et bien plus, sans aucun doute.

Vos personnages, disons les personnages de vos romans, Le petit Che, Fourmi rouge, par exemple, ou Jean Le Gourou ont-ils une existence dans le réel ?

Si aucun parmi eux n’a réellement existé, je confesse n’avoir pas dérogé à ce dans quoi tous les écrivains excellent depuis que la littérature permet de dire et d’interroger le monde : piquer dans la vie de mes contemporains ce que je trouve de beau ou de laid, de limpide ou d’énigmatique, pour le leur rendre sous le fallacieux prétexte de la fiction. L’important pour moi est et sera toujours de nous donner à revisiter la seule chose que nous partageons sans l’ombre d’une nuance : l’universelle condition humaine.

L’écriture de Blaise Ndala : L’intertextualité, les images qui occupent une place importante ainsi que le détail, la place de l’humour pour dire les choses. On a l’impression que cela vous permet d’assouplir une certaine colère et de montrer qu’un écrivain a toujours des auteurs de référence. Le style est fluide même si on note une certaine culture. Est-ce un travail conscient ?

Mes textes, cela ne vous aura pas échappé, frisent souvent la satire. Or l’humour est à la satire ce que la musique est à la mélancolie : un exutoire à une certaine forme d’impuissance dans le champ du réel. Un réel qui peut parfois, je vous l’accorde, générer colère et désenchantement, mais aussi joie et exaltation. Et je ne pourrais dire cela sans faire aussitôt un lien avec l’intertextualité que vous évoquez. D’abord pour mentionner que l’écrivain qui m’aura le plus marqué, étant jeune, en la personne de Sony Labou Tansi, est un diable de la satire et donc de l’humour le plus décapant qu’il m’ait probablement été donné de savourer comme lecteur. Ensuite pour confirmer ce que vous suggérez dans votre question : l’intertextualité m’a souvent permis de rendre hommage à des auteurs, hommes et femmes, qui occupent une place de choix dans mon esprit et dont les imaginaires influencent ou ont influencé ma perception du monde. Ce qui veut dire qu’il y a à la fois une part consciente dans ce que le lecteur découvre dans mes livres et une autre, inconsciente celle-là, dont je ne saurais circonscrire les contours.

Quand je vous lis et écoute vos interventions, je pense à Julien Benda. Dans La trahison des clercs, ce dernier affirme ce qui suit : « Les hommes dont la fonction est de défendre les valeurs éternelles et désintéressées, comme la justice et la raison, et que j’appelle les clercs, ont trahi cette fonction au profit d’intérêts pratiques ». Êtes de vous de cet avis ? Les écrivains, notamment en Afrique, résistent-ils à l’oppression de la politique qui leur impose la soumission de leur plume et de leur conscience ?

Julien Benda nous a laissé cet ouvrage qui est en fait un manifeste de méfiance face aux tenants des idéologies qui ont dominé les 19e et 20e siècles. Il est bon de rappeler que le philosophe et écrivain pensait tout particulièrement aux intellectuels fascistes, nationalistes et communistes de l’entre-deux-guerres, ainsi qu’aux écrivains dits « engagés » à qui il reprochait de servir non pas des valeurs comme la vérité ou la justice, mais une idéologie. Être de son avis, c’est s’adjuger un rôle de procureur que je trouve bien encombrant et peu glorieux du reste. Une chose est de romancer les travers de mes contemporains – du juge qui se laisse corrompre à l’humanitaire qui louvoie avec la belle mission de l’organisme qui l’envoie « sauver le Tiers-Monde » -, une autre est de reprocher à une catégorie d’écrivains de sacrifier les valeurs désintéressées au profit d’intérêts pratiques, pour reprendre les mots de Brenda. Encore qu’il n’y ait pas que la politique ou l’idéologie pour asservir une plume, des considérations bien plus mesquines et pernicieuses comme la soumission à l’argent, le conformisme ou le simple désir de plaire peuvent entraîner leur part d’inhibition et d’autocensure. Ma responsabilité, si tant est que j’en aie une, serait plutôt de prendre à bras le corps les enjeux que je juge importants et au sujet desquels j’ai des choses à dire ou des actes à poser. Cela m’occupe assez pour ne pas avoir à en rajouter.

Blaise Ndala, juriste, fonctionnaire dans les bureaux d’Ottawa et dans les prisons fédérales le jour, écrivain le soir. Cela habite et séduit. Une humanité, un défenseur des droits humains. Vos romans ont aussi une dimension politique. Quel est le message de votre engagement littéraire ?

Il est vrai que l’acte d’écrire est un engagement en soi, indépendamment de ce que tel ou tel auteur convoque dans ses écrits, de ce qu’il est ou n’est pas à la ville. Après, je pense que la notion de politique dans le champ de la création littéraire est bien plus complexe qu’il n’y paraît : une histoire d’amour entre deux filles dans une fiction signée par une romancière iranienne ou un poème écrit par un jeune sénégalais sur les tribulations d’un polygame de Ziguinchor peuvent être jugées plus politiques qu’une pièce de théâtre sur la corruption dans l’Italie du 21e siècle. Mais pour répondre plus directement à votre question, je dirais tout simplement que comme n’importe quel écrivain, mes textes sont nourris par mes sensibilités qui sont tout, sauf monochromes. Partant, les expériences intellectuelles et socio-professionnelles que vous avez rappelées y jouent certainement un rôle, que cela se passe de manière consciente ou non. Aux lecteurs et aux critiques de se farcir la tâche d’identifier un message d’un texte à l’autre, si message il y a.

J’irai danser sur la tombe de Senghor sera adapté au Cinéma. Comment cela s’est-il passé ?

Rachid Bouchareb, le réalisateur franco-algérien que l’on ne présente plus, qui travaille depuis quelques années entre Paris et Los Angeles, était à la recherche d’une fiction qui aborde de façon décalée et originale « le combat du siècle » d’octobre 1974 à Kinshasa entre Mohamed Ali et George Foreman. C’était il y a bientôt trois ans, au moment du décès de l’homme qui fit vibrer Kin-la-belle aux cris d’ «Ali boma ye ! » C’est au bout d’une petite recherche sur le web, me dira-t-il, qu’il tombera sur mon premier roman et en fera la commande. Un an plus tard, après qu’il en avait acquis les droits en vue d’une adaptation cinématographique, il m’invitait à Hollywood pour travailler sur le scénario que nous avions commencé à écrire à quatre mains. Il s’agit là d’un projet de longue haleine qui suit tranquillement son bonhomme de chemin et dont l’aboutissement resterait difficilement dans le registre du secret.

J’irai danser sur la tombe de Senghor est très original, une marque de notre temps. Qu’est-ce qui vous l’a inspiré ?

Le roman est né d’une idée qui m’a longtemps habité, en réalité depuis la fin de mon adolescence au Congo, alors Zaïre. Pour faire court, je vous dirais que c’est mon oncle Eustache que nous appelons Abou Nidal, grand amoureux de boxe et grand danseur de rumba devant l’Éternel, qui, sans le vouloir, m’a mis dans la tête l’idée de ce livre qui lui est d’ailleurs dédié. C’est qu’à force de l’entendre me rabattre les oreilles sur le combat épique qui sanctionna le grand retour de Mohamed Ali, événement qu’il associait au « paradis perdu » du grand Zaïre dont il faisait le deuil entre deux concerts de Zaïko Langa-Langa, je m’étais fait une promesse : un jour, lorsqu’en moi se sera cicatrisée la blessure du mobutisme, je convoquerai les anges et démons de ce grand soir que nous promettait l’homme à la toque de léopard, Mobutu Sese Seko pour ne pas le nommer. Vous connaissez la suite.

Le thème de Sans capote ni kalachnikov est une critique du Néo-colonialisme, des Dictatures et de l’humanitaire comme business. Mais c’est aussi un éloge à l’espérance. Peut-on dire que la rédaction de ce roman vous a rapproché de vous-même, de vos aspirations profondes ?

Ce que je sais, c’est que chaque texte que j’écris constitue un moyen de poser des questions que font naître en moi les différentes déclinaisons de la condition humaine. Comme pour mon premier livre, il a fallu des années entre la RDC, la Belgique, le Canada et Haïti, pour que l’idée assez confuse de ce que j’appellerais plus tard « l’égocharité » se cristallise dans mon esprit. Il a fallu ce temps pour que j’en glane suffisamment au Sud comme au Nord avant de me sentir prêt à donner forme à une fiction inspirée en partie du sort des femmes du grand Kivu, dans l’est du Congo. Je ne sais pas si écrire ce livre m’a rapproché de mes aspirations profondes. Je sais en revanche qu’il aura été un beau prétexte pour enclencher une discussion avec des hommes et des femmes que j’ai eu le bonheur de rencontrer sur différents continents, autour des thèmes qui sous-tendent la tragédie relatée par les cousins et ex-soldats Fourmi Rouge et Petit Che.

Quel est le sujet qui vous inquiète le plus en ce moment ?

Sans hésiter, le retour en force des idées nauséeuses d’une époque que nous croyions révolue, époque qui fut témoin des crimes les plus odieux dont des êtres humains puissent se rendre coupables : trafic d’êtres humains fuyant la détresse vers des terres inconnues, nationalisme exalté à la limite du fascisme, repli sur soi sur fond des politiques visant ni plus ni moins à assigner à résidence les deux tiers de l’humanité, racisme et sexisme décomplexés y compris dans des sociétés qui aiment à se présenter en parangons de vertu sur la scène internationale… La liste, hélas, est bien longue et affligeante. Mais si je suis inquiet, je suis également optimiste. Je le suis, car partout se lèvent des voix de la résistance, se multiplient des gestes d’humanité de la part d’hommes et de femmes qui, de Lampedusa à San Diego, choisissent la prison plutôt que de laisser crever à la belle étoile ou dans le vendre de l’océan leurs semblables.

J’ai lu quelque part que Dany Laferrière a fait découvrir Haïti, Kim Thuy a fait découvrir le Vietnam, et Blaise Ndala fait découvrir le Congo. En dehors de l’immigration, qu’avez-vous de commun avec ces deux écrivains ?

Ce sont là les mots de Marie-Maude Denis prononcés le soir de la victoire au Combat national des livres. Je n’avais jamais pensé à ce que je pourrais avoir en commun avec Kim Tuy dont j’ai savouré avec délectation les livres, jusqu’à ce que vous me posiez la question. Me revient alors à l’esprit le fait que nous avions tous les deux fait des études de droit et étions passés par la case barreau. Quant à Dany Laferrière, eh bien, regardez comment le grand frère abuse de « l’art presque insolent du titre » pour comprendre qu’ayant signé tour à tour J’irai danser sur la tombe de Senghor et Sans capote ni kalachnikov, je pourrais difficilement jeter la première pierre à l’auteur de Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, grand amoureux, comme moi, du café et des mangues juteuses d’Haïti.

La francophonie a-t-elle un avenir en Ontario ?

Le fait francophone, contre vents et marrées, a plus de 400 ans en Ontario. Nous sommes nombreux à croire qu’il sera encore là à la fin de ce siècle et bien au-delà, que des hommes et des femmes se lèveront d’Ottawa à Thunderbay en passant par Hearst chaque fois que la résurgence des forces hostiles à la diversité le menacera. Ce ne sont pas ceux qui ont vu les Franco-ontariens remporter une bataille à la David contre Goliath pour sauver l’hôpital francophone Monfort d’Ottawa en 1997 qui me contrediront.

Un roman en préparation ?

Un roman historique qui n’arrivera pas avant 2020.

Propos recueillis par Nathasha Pemba, 29 juin 2019.